| メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |

|---|---|---|---|

| 発送国 | 国内 (日本) | ||

| 材料/素材 | サイズは、44.4×164cm、書34.4×88.5cmです。 時代を経たものですので相応の傷み、しみよごれ等があります。画像でご確認ください。月耕らしい柔らかい線で描かれた大変いい作品です。 尾形 月耕(おがた げっこう、OGATA Gekko、安政6年9月15日[1]〈1859年10月10日〉 - 大正9年〈1920年〉10月1日)は、日本の明治から大正期の浮世絵師、日本画家。尾形 月耕(おがた げっこう)安政6(1859)江戸~大正9(1920) 絵は父の強い奨めにより独学で学び、菊池容斎に私淑して『前賢故実』などを学ぶ。京橋弓町で提灯屋を営む一方、「絵ビラ」を描いて主な絵草紙屋を周り、錦絵を描かせてほしいと頼み歩いたという。 明治14年(1881年)ごろには、琳派の系統尾形光哉の家姓を襲名して尾形を名乗る。同年ころより尾形月耕名で単行本やボール表紙本の挿絵をはじめ、「絵入朝野新聞」など新聞の挿絵を手掛け、また多くの文芸雑誌の口絵を描いて一躍人気画家の仲間入り果たした。 明治18年(1885年)7月の「東京流行細見」に示された浮世絵師の細見では、23人中月岡芳年、小林永濯、落合芳幾、豊原国周、鳥居清満、三代広重に次いで7番目に挙げられている。浮世絵系の師弟関係の埒外にあり、しかもデビュー間もない時期であることを勘案すると、かなりの高評価といえる。一方で肉筆画の研鑽にも怠りなく、明治17年(1884年)結成の鑑画会に参加し、翌年の第一回展では『仏師運慶の図』を出品している。 明治20年代には水野年方とともに新聞挿絵の双璧として絶大な人気を得る。 錦絵シリーズでも『月耕随筆』、『源氏五十四帖』、外国向けの『明治美人風俗礼式』などを出版、日清戦争の錦絵も描いた。 明治24年(1891年)に日本青年絵画協会の結成に参加、翌年の第一回展では審査員に推挙される。同会改組の日本絵画協会展、日本美術院(創立には正員として参加)との連合絵画共進会も含め、一等褒状や銀杯、銅牌を重ねた。明治31年(1898年)の日本美術協会の『曽我夜討』は明治天皇の御買上。海外の万国博覧会にも積極的に参加し、明治26年(1893年)のシカゴ・コロンブス万国博の『江戸山王祭』をはじめ、明治33年(1900年)のパリ(銅牌)、明治36年(1903年)第5回内国勧業博覧会で「元禄美人図」で褒状、明治37年(1904年)に築地2丁目36番地に移り、同年のセントルイス、明治43年(1910年)の日英博覧会に出品した。 大正元年(1912年)には第6回文展に53歳で『山王祭』を初出品、三等賞を受賞し、話題となる。 | ||

| 決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||

| A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||

| 返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 | ||

-

商品満足度

4.6 -

採点分布

-

5つ★

89%

-

4つ★

6%

-

3つ★

5%

-

2つ★

0%

-

1つ★

0%

-

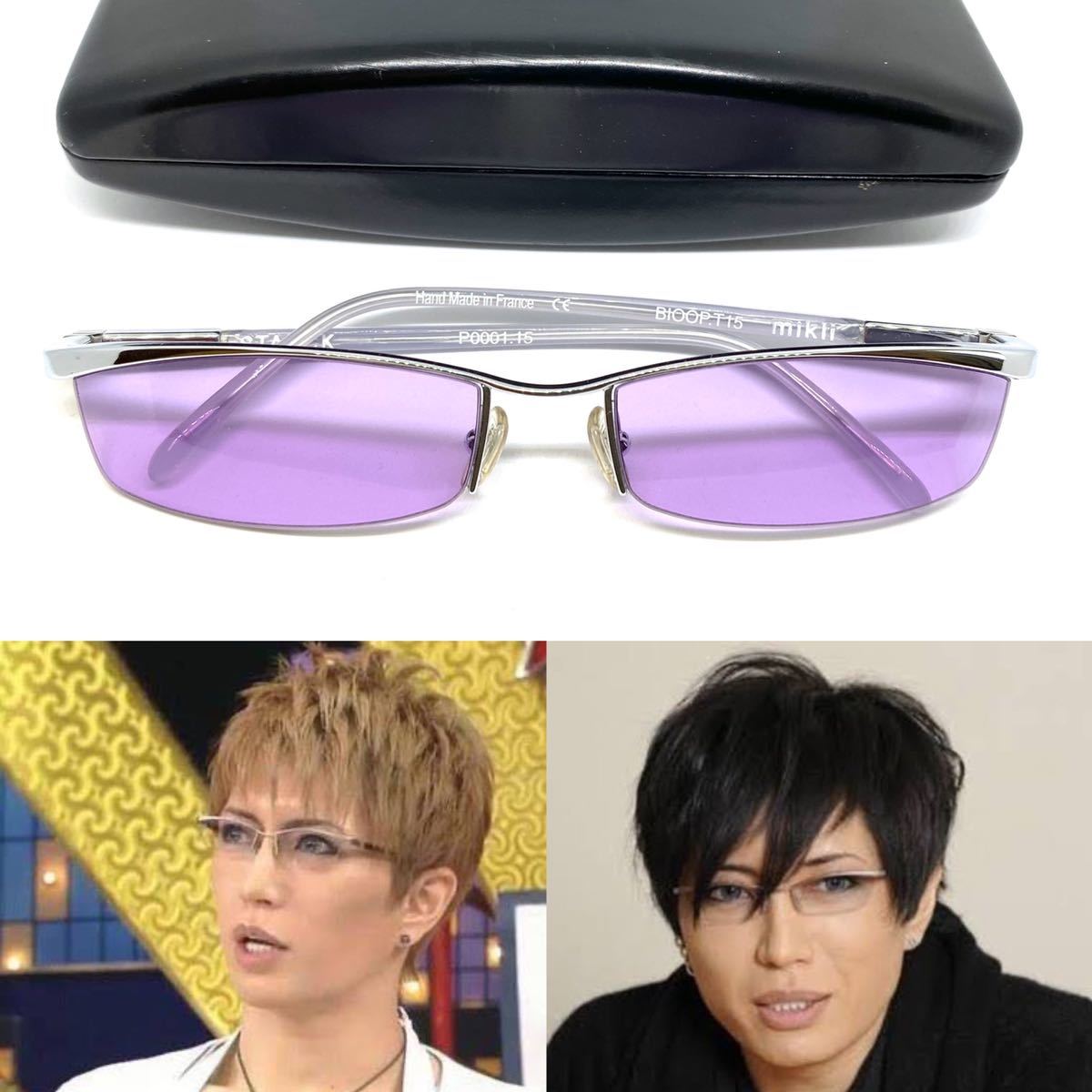

5つ★

項目別評価

- つけ心地

-

満足です

93%

- 発色の良さ

-

満足です

93%

- 盛れ感

-

満足です

94%

- つけ心地

-

- 満足です

-

93%

- イマイチ

-

7%

- 発色の良さ

-

- 満足です

-

93%

- イマイチ

-

7%

- 盛れ感

-

- 満足です

-

94%

- イマイチ

-

6%

![neco「G.A.D」シリーズ スケールフィギュア[狗] [鴉] [貂]セット](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m87450973064_1.jpg?1685235980)